SENIN sore, 27 Oktober 2025, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, kembali diguncang bencana banjir bandang. Hujan deras yang mengguyur sejak siang membuat Sungai Cisolok meluap deras dan menerjang rumah-rumah warga di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, serta beberapa desa lain di sekitarnya.

Dalam sekejap, ratusan rumah terendam, jembatan penghubung antar-desa putus, dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi mencatat setidaknya enam desa terdampak cukup parah: Cikahuripan, Karangpapak, Cisolok, Wangunsari, Cikelat, dan Sukarame.

Lebih dari 500 kepala keluarga terdampak langsung, dan sebagian besar harus mengungsi karena rumah mereka rusak berat. Kantor desa bahkan jebol dihantam arus air yang datang begitu cepat dan kuat.

Fenomena ini bukan kali pertama. Warga setempat masih mengingat peristiwa serupa pada 2014 yang menelan korban jiwa dan kerugian besar. Artinya, bencana ini bukan kejadian baru — tetapi peringatan lama yang berulang.

Banjir bandang di Cisolok bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga karena lemahnya tata kelola lingkungan di daerah hulu dan bantaran sungai.

Lanskap geografis Sukabumi bagian barat yang berbukit-bukit memang rawan longsor dan banjir bandang.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika vegetasi di hulu berkurang akibat alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan untuk permukiman dan kebun.

Tanah kehilangan daya serap, sementara air hujan yang turun deras tak lagi memiliki tempat untuk meresap, melainkan langsung mengalir deras ke bawah, membawa lumpur dan material batu ke pemukiman warga.

Bencana ini memperlihatkan lemahnya sistem mitigasi di tingkat lokal. Padahal, wilayah Cisolok termasuk kawasan yang secara historis memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologis.

Seharusnya ada upaya serius untuk mengintegrasikan mitigasi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Pengawasan terhadap kawasan sempadan sungai, penguatan vegetasi penahan air, serta pembangunan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim mutlak diperlukan.

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting. Pola hujan di Jawa Barat kini semakin tak menentu, dengan intensitas yang meningkat dalam waktu singkat.

Fenomena hujan ekstrem seperti yang terjadi di Cisolok merupakan konsekuensi dari krisis iklim global yang sudah nyata. Namun, kesiapsiagaan kita belum sepadan dengan besarnya ancaman.

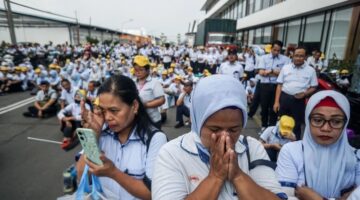

Dalam situasi seperti ini, solidaritas sosial masyarakat menjadi kekuatan utama. Warga saling membantu, membuka rumah bagi pengungsi, dan bergotong royong membersihkan puing-puing pasca banjir.

Namun solidaritas itu seharusnya tidak berhenti di tingkat warga. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan tokoh agama harus turun tangan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam.

Kita tidak bisa terus menganggap bencana sebagai “takdir alam”. Banjir bandang di Cisolok adalah akibat dari sistem ekologis yang rusak, tata ruang yang diabaikan, dan kebijakan pembangunan yang sering mengorbankan daya dukung lingkungan. Jika pola ini terus berulang, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi lagi.

Kini saatnya kita belajar sungguh-sungguh dari Cisolok. Membenahi tata kelola sungai, memperkuat vegetasi hulu, memperbaiki sistem drainase dan tanggul, serta memperkuat pendidikan kebencanaan di sekolah dan pesantren. Karena sejatinya, mitigasi bukan sekadar proyek fisik, tetapi budaya sadar risiko yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat.

Semoga Cisolok menjadi pelajaran berharga bagi kita semua — bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan.***

Dadang Sudardja, Ketua LPBI PW NU Jawa Barat; Ketua Dewan Nasional WAHI Periode 2012 – 2016, Direktur Yayasan Sahabat Nusantara, Anggota Dewan Sumberdaya Air Jawa Barat, Pegiat Lingkungan dan Kebencanaan.

Penulis : Dadang Sudardja