PAGI itu, 26 April 2025, seharusnya menjadi pagi biasa bagi pasangan Hogi Minaya (43) dan istrinya, Arista Minaya (39). Namun, di atas Jembatan Layang Janti, Yogyakarta, ketenangan mereka robek seketika.

Sebuah tarikan paksa pada tas Arista mengubah perjalanan mereka menjadi drama pengejaran yang berujung maut—dan ironisnya, menyeret sang suami ke dalam ruang gelap birokrasi hukum.

Hogi, yang saat itu hanya terpikir untuk merebut kembali harta benda istrinya, memacu kendaraannya mengejar dua pelaku penjambretan.

Sial bagi sang jambret, motor mereka kehilangan kendali, menghantam tembok, dan kedua nyawa pelaku melayang di tempat. Di titik inilah, garis antara “pahlawan keluarga” dan “tersangka” menjadi kabur.

Ketika Pembelaan Menjadi Bencana

Selama berbulan-bulan, Hogi harus hidup dengan beban status tersangka. Gelang GPS melingkar di kakinya—sebuah tanda bahwa geraknya diawasi negara, seolah ia adalah ancaman bagi publik.

Ia dijerat Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Tidak menyangka, di luar dugaan,” tutur Hogi singkat saat ditemui di Kantor Kejari Sleman, Senin (26/1/2026). Kalimat pendek itu merangkum rasa bingung seorang warga sipil yang niat baiknya justru berbuah pahit.

Kasus ini memicu kegaduhan nasional. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, memberikan pembelaan keras bagi Hogi.

Menurutnya, secara formil perbuatan Hogi mungkin memenuhi unsur pasal, tapi secara materiil, tindakannya adalah pembelaan terpaksa (noodweer).

“Hogi bertindak spontan dalam situasi darurat, bukan dengan niat untuk mencelakai, apalagi menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Albert.

Ia menekankan adanya konsep causa proxima—bahwa kematian pelaku mungkin bukan disebabkan langsung oleh Hogi, melainkan hilangnya kendali pelaku sendiri saat melarikan diri.

Alarm bagi Rasa Aman Masyarakat

Kritik pedas juga datang dari Senayan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kasus ini memprihatinkan. Ia khawatir jika kasus seperti Hogi terus dipidanakan, masyarakat akan memilih menutup mata saat melihat kejahatan karena takut dipenjara.

“Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar karena khawatir kalau jambretnya nabrak, masyarakat yang disalahkan,” ujar Habiburokhman.

Suara-suara ini bukan sekadar membela satu orang bernama Hogi, melainkan menjaga “akal sehat” dalam penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum diciptakan untuk menghukum mereka yang mempertahankan haknya, atau untuk melindungi pelaku kejahatan dari risiko perbuatannya sendiri?

Akhir yang Lega Melalui Restorative Justice

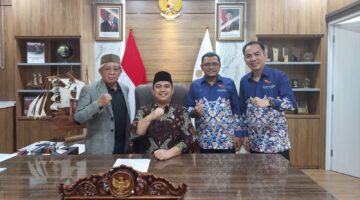

Setelah perjuangan panjang dan atensi luas—termasuk dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X—titik terang akhirnya muncul. Melalui mekanisme restorative justice, Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi penyelesaian perkara ini pada Senin pagi.

Pemandangan mengharukan terlihat saat gelang GPS di kaki Hogi akhirnya dilepas. Arista Minaya, sang istri yang curhatannya di media sosial menjadi pemantik dukungan publik, tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya.

“Dari awal yang kami inginkan terutama kebebasan suami saya,” kata Arista dengan nada lega.

Kasus Hogi Minaya menjadi pengingat penting bagi penegak hukum bahwa hukum tidak boleh buta terhadap konteks. Di balik pasal-pasal yang kaku, ada rasa keadilan masyarakat yang harus dijaga.

Bagi Hogi, pengejaran itu mungkin telah usai, namun bagi dunia hukum kita, ini adalah pelajaran berharga tentang di mana batas pembelaan diri seharusnya berdiri.***